Orthodoxes Christentum und Ikonen sind untrennbar miteinander verbunden. Die Ikonographie wird von Spiritualität und einer reichen Theologie begleitet. Ikonen stellen die biblische Wahrheit dar, indem sie sie darstellen. Die Verwendung von Ikonen wird nicht in allen christlichen Gemeinschaften akzeptiert. Sie stützen sich auf die Zehn Gebote. Die Verwendung von Ikonen basiert jedoch auf der Bibel und seit Beginn des Christentums spielen Ikonen innerhalb der Syrisch-Orthodoxen Kirche eine wichtige Rolle. Wie sieht es genau mit der Verwendung und Ehrung von Symbolen aus?

Was ist eine Ikone?

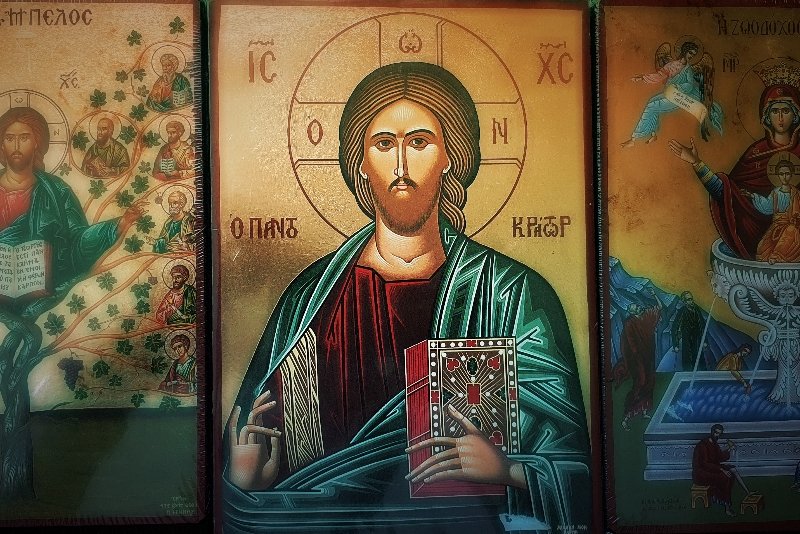

Eine Ikone ist ein Bild von Jesus, der Mutter Gottes, einem oder mehreren Aposteln und/oder den Heiligen. Das Wort Ikone leitet sich vom griechischen εἰκών (eikon) ab, was „Bild“ oder „Zeichnung“ bedeutet. Im Syrischen wird eine Ikone auch als ܨܘܪܬܐ (sourto) of ܝܘܩܢܐ (youqno) bezeichnet.

Um den Ursprung des Wortes zu verstehen, gehen wir zurück zur Erschaffung des Menschen und der Welt. In der Genesis lesen wir Folgendes:

Und Gott sagte: Lasst uns den Menschen nach unserem Bild machen, nach unserem Ebenbild

Genesis 1:26

Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments verwendet das Wort εἰκόνα (eikona), um das Wort „Bild“ zu übersetzen. Der Mensch (Adam) kann daher als die allererste Verwendung einer Ikone angesehen werden.

Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, ist das Bild (Ikone) Gottes. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus:

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der gesamten Schöpfung.

Kolosser 1:15

So wie Gott den Menschen als sichtbaren Ausdruck seines Bildes schuf, so führt auch die Kirche diese Tradition fort, Gott durch die Ikonographie auszudrücken und zu offenbaren.

Und was ist mit den Zehn Geboten? Ist es nicht Götzendienst, Ikonen anzufertigen und zu ehren?

Kirchengemeinden, die sich der Verehrung und Verwendung von Ikonen widersetzen, berufen sich häufig auf die Zehn Gebote, insbesondere auf den folgenden Text im Exodus:

Ihr sollt euch kein Bild machen, kein Abbild von irgendetwas, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist.

Exodus 20:4

Dieser Vers wird oft aus dem Zusammenhang gerissen und missverstanden. Wenn wir uns die Verse davor und danach ansehen, bekommen wir eine bessere Vorstellung von der tatsächlichen Bedeutung:

Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben Mir haben. Ihr sollt euch kein Bild machen, kein Abbild von irgendetwas, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen beugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer bezahlt, die mich hassen.

Exodus 20:1-5

Wenn wir den Text also im richtigen Kontext lesen, erkennen wir, dass es nicht so sehr darum geht, Bilder zu machen, sondern um die Tatsache, dass Gott nicht möchte, dass wir jemand anderen als ihn selbst anbeten.

Was uns dieser Vers eigentlich sagt, ist, dass wir uns keine Bilder machen und sie dann anbeten sollen. Schließlich ist Gott der Einzige, der angebetet werden darf. Die Zehn Gebote kamen zu einer Zeit, als die Juden begannen, ein selbstgemachtes goldenes Kalb anzubeten. Allerdings verehren wir keine Ikonen oder die darauf abgebildeten Heiligen, sondern wir ehren sie. Das ist nicht dasselbe wie Anbetung.

Warum geht es bei Exodus nicht generell darum, Bilder zu machen? „Du sollst dir kein Bild machen“ ist klar, nicht wahr?

Gott selbst hat den Menschen wiederholt angewiesen, Bilder zu machen. Zum Beispiel lesen wir im selben Buch Exodus, dass Gott befiehlt, Cherubim (Engel) für die Bundeslade zu machen (dieselben zehn Gebote, über die wir oben gesprochen haben!):

Und du sollst zwei Cherubim aus Gold machen, wie gehämmerte Arbeit, an den beiden Enden des Gnadenthrons. Mache einen Cherub am Ende der einen Seite und einen Cherub am Ende der anderen Seite; Du sollst die Cherubim an seinen beiden Enden zu einer Einheit mit dem Gnadenthron machen. Die Cherubim sollen ihre beiden Flügel nach oben ausbreiten und mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken, und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein; Die Angesichter der Cherubim sollen dem Gnadenthron zugewandt sein.

Exodus 25:18

Und noch einmal in Exodus 36:

Und jeder, der von Herzen weise war unter denen, die das Werk taten, machte die Stiftshütte aus zehn Teppichen, aus feiner, doppelt gezwirnter Leinwand und aus blauem, rotem Purpur und Scharlach. Sie wurden mit Cherubim angefertigt, das Werk eines Künstlers.

Exodus 36:8

Er machte auch zwei Cherubim aus Gold; Er machte sie wie ein Werk aus den beiden Enden des Gnadenthrons: einen Cherub aus dem Ende der einen Seite und einen Cherub aus dem Ende der anderen Seite. Aus dem Gnadenthron machte er die Cherubim an seinen beiden Enden. Und die Cherubim breiteten ihre beiden Flügel nach oben aus und bedeckten mit ihren Flügeln den Gnadenthron. Ihre Gesichter waren einander zugewandt; Die Gesichter der Cherubim waren zum Gnadenthron gerichtet.

Exodus 37:7-9

Wenn Gottes Gebot in den Zehn Geboten tatsächlich alle Bilder verbot, dann ist es schwer zu erklären, warum Gott den Menschen spezifische Anweisungen gibt, Bilder in der Stiftshütte anzufertigen. Tatsächlich verleiht Gott dem Menschen sogar Talente und Gaben, um die Bilder so zu gestalten, wie Er es möchte. Das Erstellen von Bildern/Ikonen ist daher nicht unbiblisch. Die Bibel zeigt uns, dass Bilder/Ikonen nicht angebetet werden dürfen.

Die Geschichte der Ikonen innerhalb der Syrisch-Orthodoxen Kirche

Im Jahr 132 v. Chr. wurde das Königreich Osroene gegründet, in dem die syrische Sprache die Amtssprache war. Die Hauptstadt Edessa (heute Urfa in der Türkei) war eine sehr wichtige Stadt für das syrische Christentum. Das Königreich bestand bis 244 n. Chr., als das Römische Reich Osroene schließlich eroberte. Abgar V. von Osroene war zwischen 13 und 50 n. Chr. König des Königreichs und machte Osroene offiziell zum ersten christlichen Land.

Die erste Verwendung von Ikonen geht auf Edessa und die Zeit Abgars zurück. Abgar litt an einer Hautkrankheit. Er schrieb an Jesus, um ihn zu heilen. Der Apostel Judas Thaddäus brachte aus Jerusalem ein Tuch mit, auf dem das Antlitz Christi abgebildet war. Als der verkrüppelte Abgar das Gesicht Jesu sah, wurde er geheilt. Das Kleidungsstück ist heute als „Robe von Edessa“ oder „Mandylion“ bekannt (abgeleitet vom Syrischen ܡܢܕܝܠܐ).

Das Gewand von Edessa kann als eine der ersten Ikonen des Christentums, wie wir es heute kennen, angesehen werden. Um das Jahr 700 fertigte Athanasius bar Goumaye eine Kopie des Christusbildes an, das Abgar geschickt wurde. Das Original verblieb in einem Baptisterium in Edessa. Das Baptisterium wurde zu Ehren des Gewandes und des darauf abgebildeten Antlitzes Jesu errichtet, bis das Gewand im Jahr 944 nach Konstantinopel verlegt wurde.

Kirchenväter und Ikonen

Viele Kirchenväter schreiben in ihren Gedichten und Liedern über die Verwendung von Ikonen. Der wichtigste Heilige der Kirche innerhalb der Syrisch-Orthodoxen Kirche, der heilige Ephräm der Syrer († 373), schrieb in einem seiner Gedichte, dass „die Bilder unseres Königs Christus in seinen Kirchen sind“.

Johannes Chrysostomus († 407) schrieb über den heiligen Meletius, Patriarch von Antiochien († 381), dass die Liebe der antiochenischen Gemeinde zu Meletius sie dazu veranlasst habe, Bilder von ihm an die Wände ihrer Häuser zu malen. Sie taten dies, um Segen zu erlangen.

Der heilige Jakobus von Sarug († 521) besingt den Streitwagen Hesekiels, den er an den Wänden der Kirche von Batnan Sarug gemalt sah.

St. Mushe bar Kifo († 903) schreibt, wenn Heiden Christen dafür kritisieren, dass sie ein gemaltes Bild (= Ikone) verehren, sollten wir antworten, dass Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat.

Rabbula-Evangelium

Das Rabbula-Evangelium ist eine Handschrift der vier Evangelien aus dem Jahr 586. Die Handschrift enthält die syrische Peschitta und ist einzigartig, da sie als eine der ersten christlichen Handschriften mit Ikonen gilt. Diese Ikonen sind noch gut erhalten. Das Manuskript nimmt in der Kunstgeschichte einen herausragenden Platz ein und wird oft zitiert.

Was lernen wir daraus?

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verwendung von Ikonen innerhalb der Kirche keineswegs unbiblisch ist. Gott allein darf angebetet werden. Das Anbeten von Ikonen ist verboten, aber das ist nicht der Fall. Die Verwendung von Ikonen hat einen biblischen Ursprung und wir sehen ihre Verwendung in der frühen Zeit des Christentums. Die Kirchenväter verteidigten die Verwendung von Ikonen und die Kirche hat diese Tradition beibehalten.